位牌の選び方 【更新日】

浄土宗でのお位牌の決まりは他宗派にくらべて寛容です

核家族化がすすんだこともあり、仏事について祖父母や両親に任せっきりの人は位牌のことを詳しく知りません。

そのため親が亡くなってはじめて自分の宗派のことや仏事について経験するということが珍しくなくなってきました。

位牌とは故人の魂の依代であり、自宅の仏壇に祀り供養をするものです。

位牌は四十九日まで使う位牌と仏壇に置くための位牌があることや、宗派によって位牌に書く文字が違うなど、いくつか注意する点があります。

また仏壇に安置するときの置き方にも、故人に失礼がないように正しく置く必要があります。

浄土宗の位牌の選び方、そして購入後仏壇に安置するまでに必要なことをわかりやすく紹介していきたいと思います。

目次

浄土宗の位牌の役割による種類は3種類ですが「寺位牌」はあまりつかいません

浄土宗で使用する位牌の種類は「白木位牌」「本位牌」「寺位牌」があり、それぞれの用途が異なります。

白木位牌

誰かが亡くなった時に初めに使用されるのが「白木位牌」です。

白木位牌には「内位牌」と「野位牌」の2種類があり、内位牌は主に枕飾りや葬儀の祭壇用として使用されます。

内位牌より少し小さい野位牌は、墓石に故人の文字を刻むまでの間お墓に置かれます。

葬儀の後にも内位牌は祭壇に安置されますが、これは仮の位牌なので四十九日の法要までには「本位牌」をつくっておきます。

本位牌

一般的には白木位牌は四十九日まで使用し、その後は仏壇に本位牌を安置します。

その時には「魂抜き」の儀式で白木位牌から故人の魂を抜き、「魂入れ」の儀式で本位牌に故人の魂を宿らせます。

魂の抜けた白木位牌はお寺に納めて「お焚き上げ」をしていただきます。

ただし浄土宗の場合は、四十九日が過ぎたら白木位牌を祭壇から仏壇に移し本位牌のようり祀ることもあるので、気になる場合はお寺様に確認しておくと安心です。

寺位牌

寺位牌とは、菩提寺に納めて供養してもらうための位牌で「祠堂位牌(しどういはい)」ともいいます。

浄土宗で使用する本位牌は自由に選べます

仏壇で本格的に祀るための本位牌は、四十九日の法要までに準備できるよう仏壇店に手配します。

本位牌には文字入れをしなければならないので、少し時間がかかります。

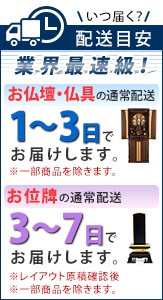

通常は注文してからお手元に届くまでに1~3週間かかるので、その時間を考えて早めに注文しましょう。

また、位牌の形は宗派によって違いはないとされていますので、ご家族の故人への想いがあらわれるような位牌を選ぶようにしましょう。

本位牌のサイズは寸表記で0.5寸刻み

位牌のサイズは『寸』で表します。1寸は3.03cmです。

位牌のサイズ表記の見方はこちらの5つです。

・総丈:位牌の台座を含む全体の高さ

・札丈:戒名など文字を入れる部分の高さ

・総幅:位牌の台座を含む全体の横幅

・札幅:戒名など文字を入れる部分の横幅

・奥行:位牌の台座の奥行き

一般的に位牌の寸法は文字を入れる札丈の高さになり、位牌の総丈とは異なりますので仏壇のサイズに合わせて位牌を選ぶ際には注意が必要です。

札丈が同じサイズでも台座のデザインによって大きさが変わることがありますので、総丈を見るようにしてください。

また、位牌の札丈は3.0寸から0.5寸きざみで高くなり、6寸程度までのサイズが用意されています。

本位牌のつくりの種類

本位牌のつくりの種類は大きく3つあります。

塗位牌

塗位牌はもっとも普及している位牌です。

漆を塗って金箔や金粉をあしらった豪華で重厚な位牌です。

唐木位牌

唐木位牌は黒檀や紫檀などの輸入木材でつくられる位牌です。

高級木材である黒檀や紫檀の素材の特徴を活かしてつくられています。

モダン位牌

モダン位牌は素材の幅もとても広く、デザインも多種多様で、シンプルな物から豪華な物まで実に様々です。

唐木位牌やモダン位牌に多く使われる黒檀の主な原産地はインドネシア、紫檀の主要な原産地はタイ、ベトナム、ラオスです。

黒檀や紫檀は水に沈むほど重く密度の高い木材で、磨き上げることで深い光沢と高級感のある質感をえられることが特徴です。

塗位牌と唐木位牌、モダン位牌のどれを選ぶべきか迷われる方もいらっしゃると思います。

塗位牌やモダン位牌より唐木位牌のほうが価格は高めの傾向がありますが、手頃な価格で購入したい場合は同じ価格でも唐木位牌のほうが高い品質のものが多いようです。

また品質が高く価格的にも高級な位牌にしたい場合は塗位牌やモダン位牌でも唐木位牌でも高級なものは用意されています。

本位牌に入れる文字の基本はこの5つ

本位牌を選んだら、仏壇店に文字入れを依頼します。

一般的に本位牌には以下のものを文字入れします。

・戒名(かいみょう):仏様の弟子になったことをあらわす名前

・没年月日(ぼつねんがっぴ):故人が亡くなった年月日

・俗名(ぞくみょう):生前の名前

・享年(きょうねん):この世で生きた年数

本位牌の文字入れ制作を依頼するときは、白木位牌に書かれている内容と同じようにしてもらうのが基本です。

ただ、文字のレイアウトはご家族で指定することもできます。

本位牌には「梵字(ぼんじ)」を入れることもあり、浄土宗でも戒名の上に『キリーク』という梵字をいれる場合があります。

子供の場合は戒名の上に『カ』という梵字を入れます。

とはいえ、最近では梵字を入れないケースの方が多いようです。

本位牌に梵字を入れるかどうか迷うようでしたら、菩提寺に相談するとよいでしょう。

本位牌の戒名入れの方法は大きく2種類あり完成まで3週間ほどかかります

本位牌に戒名を入れる際には、次の2つの文字入れ方法から選べます。

・書き文字

・彫り文字

書き文字の場合は、更に「機械書き」と「手書き」があり、いずれも書いた後に文字を完全に乾かす必要があるため約2週間かかります。

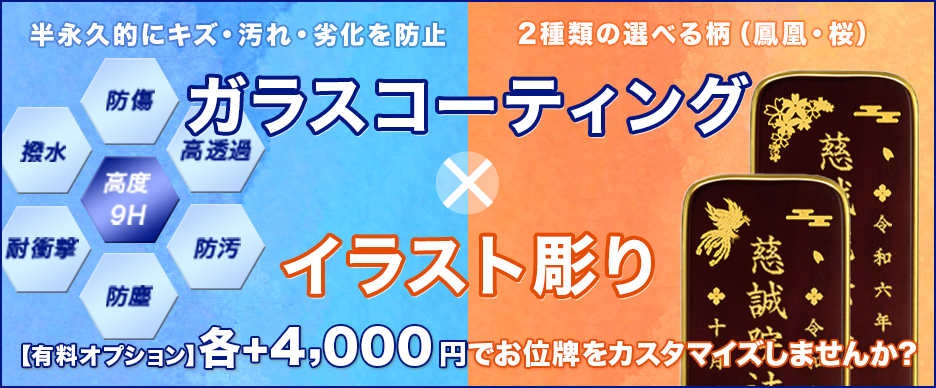

彫り文字の入れ方には「機械彫り」と「手彫り」があり、機械彫りなら約1週間、手彫りなら2~3週間程の時間が必要になるのが一般的です。

彫り文字と書き文字のどちらを選んだらいいのか迷う方もいらっしゃると思います。

書き文字の場合は、強くこすってしまうと文字が消えてしまう恐れがあります。

一方、彫り文字は位牌に直接文字を彫り込むため文字が消えないメリットがあるため、今は彫り文字を選択する方が多いようです。

浄土宗の本位牌はご本尊より下の段の向かって右から置く

位牌を仏壇に安置する場合には、ご本尊よりも一段下の段、そして向かって右側に置くのが基本です。

位牌はご本尊よりも高くならない位置に祀るようにしましょう。

位牌が複数ある場合は、古い世代のものを上座である右側から左に向かって置いていきます。

もし位牌が増えすぎてしまったときには、回出位牌(くりだしいはい)を用意して複数のご先祖の位牌を1つにまとめることもできます。

このように位牌ひとつにしても、多くの種類や決まりごとがあるものです。

浄土宗でも他宗派と同じくお位牌は魂の依代、つまり故人そのものですから、位牌についての意味や扱いを正しく理解して、毎日のご供養を位牌を通じて、そして家族の故人への想いが伝わるようなご供養をしていただけると良いですね。