メモリアル通信 2021年01月08日号

※掲載価格は配信時の価格となっております。

現在の価格につきましては商品ページでご確認いただきますようお願いいたします。

|

メモリアル通信 2021年01月08日号

|

|

今年のお正月は、例年とは違って家を出ずに過ごされた方が多いのではないでしょうか。

忌中・喪中だけど初詣は行ってもいいのかな?と疑問を感じている方や混んでいないようならこれから初詣に行きたいと思っている方へ、今回は忌中・喪中とは?初詣で混雑を避けるコツ、節分・立春に何をしたら良い?などをご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

|

1月には、初阿弥陀・初不動など、年初の縁日があります。 縁日といえばお祭りや出店などを連想する方が多いと思います。

しかし本来は、神仏がこの世に縁を持った日や、人々が神仏と縁を結ぶことが出来る日のこと指す言葉で、縁日に参拝すると特にご利益があると言われる大変ありがたい日です。

初詣に赴く場合、混雑を避ける意味も兼ねて自分の宗派に関係のある神仏の縁日に参詣してみてはいかがでしょうか。

|

初詣は、まず地域の守り神や、ご先祖様が眠る菩提寺にお参りしてから、遠方の神社やお寺へ参拝するのが良いとされています。

外出がなかなかできない今年は、普段見守ってくださっている自宅の近くの神様・仏様へ、お買い物に出た際などにご挨拶にお伺いするのも良いかもしれませんね。

|

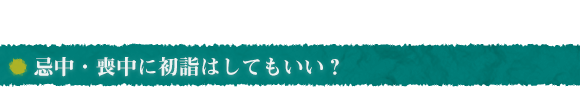

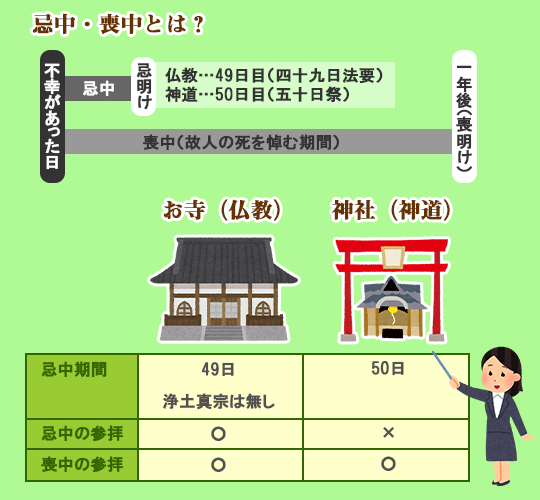

家族など身内が亡くなって、お祝い事を避け静かに喪に服す期間を「忌中」「喪中」といいますが、初詣も避けた方が良いのでしょうか?

神社とお寺では死に対する考え方が違うため、初詣に行くべきではない期間が変わってきます。

神社(神道)では死を穢れととらえています。忌中に神社の敷地内に入ることは穢れを持ち込むことになるため、好ましくないと言われています。忌中(神道の場合は50日)を過ぎるまで神社に行くのは避けましょう。

お寺(仏教)は神道と異なり死を穢れと考えていないため、忌中・喪中でもお寺へ行くことは問題ありません。

また、浄土真宗では亡くなると同時に阿弥陀様に救われると考えられているため、忌中・喪中という考え方もありません。

神社へ行く場合は、忌中が明けてから参拝しましょう。

もし、忌中に初詣する場合は、お寺へお参りしましょう。

|

節分といえば2月3日と答える方が多いと思いことでしょう。しかし、今年の節分の日にちは注意が必要です。

立春の前日を指して節分と呼びますが、実は立春の日にちは固定ではありません。令和3年の立春は2月3日なので、節分はその前日の2月2日になります。

2日が節分になるのは、なんと明治30年以来124年ぶりだそうです!

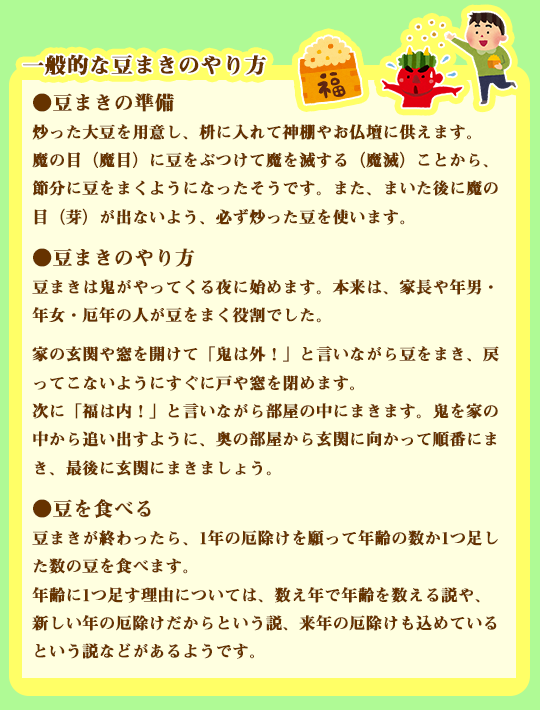

節分といえば豆まきですね。この機会に決まりややり方を再確認しておきましょう。

|

立春の決まりごとは特にありませんが、朝に仕上がったお酒や生和菓子、朝一番に汲まれたお水などは縁起物とされています。

春の始まる日、春の初日を意識してみましょう。

せっかくですから、お仏壇にも縁起物をお供えしてご先祖様に春を感じていただきましょう。痛みやすい生和菓子は、ローソクなどの作り物をお供えすると安心ですね。

|

その他のローソクを見る >>

その他の御供物(さとう盛り・餅)を見る >>

最新情報から、新作のお仏壇・仏具をご紹介いたします。

|

その他のお仏壇を見る >>

その他のローソクを見る >>

その他の手元供養を見る >>

近年の終活ブームで、今後のことを事前にご家族と話し合う方が増えてきました。もしもの時に慌てないよう元気なうちに少しずつ話しをすすめておくと安心ですね。

メモリアル仏壇では、ご葬儀の事前相談やお墓についてのご相談も承っております。

|

|

|

メモリアル通信 2021年01月08日号

|

|

今年のお正月は、例年とは違って家を出ずに過ごされた方が多いのではないでしょうか。

忌中・喪中だけど初詣は行ってもいいのかな?と疑問を感じている方や混んでいないようならこれから初詣に行きたいと思っている方へ、今回は忌中・喪中とは?初詣で混雑を避けるコツ、節分・立春に何をしたら良い?などをご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

|

1月には、初阿弥陀・初不動など、年初の縁日があります。 縁日といえばお祭りや出店などを連想する方が多いと思います。

しかし本来は、神仏がこの世に縁を持った日や、人々が神仏と縁を結ぶことが出来る日のこと指す言葉で、縁日に参拝すると特にご利益があると言われる大変ありがたい日です。

初詣に赴く場合、混雑を避ける意味も兼ねて自分の宗派に関係のある神仏の縁日に参詣してみてはいかがでしょうか。

|

初詣は、まず地域の守り神や、ご先祖様が眠る菩提寺にお参りしてから、遠方の神社やお寺へ参拝するのが良いとされています。

外出がなかなかできない今年は、普段見守ってくださっている自宅の近くの神様・仏様へ、お買い物に出た際などにご挨拶にお伺いするのも良いかもしれませんね。

|

家族など身内が亡くなって、お祝い事を避け静かに喪に服す期間を「忌中」「喪中」といいますが、初詣も避けた方が良いのでしょうか?

神社とお寺では死に対する考え方が違うため、初詣に行くべきではない期間が変わってきます。

神社(神道)では死を穢れととらえています。忌中に神社の敷地内に入ることは穢れを持ち込むことになるため、好ましくないと言われています。忌中(神道の場合は50日)を過ぎるまで神社に行くのは避けましょう。

お寺(仏教)は神道と異なり死を穢れと考えていないため、忌中・喪中でもお寺へ行くことは問題ありません。

また、浄土真宗では亡くなると同時に阿弥陀様に救われると考えられているため、忌中・喪中という考え方もありません。

神社へ行く場合は、忌中が明けてから参拝しましょう。

もし、忌中に初詣する場合は、お寺へお参りしましょう。

|

節分といえば2月3日と答える方が多いと思いことでしょう。しかし、今年の節分の日にちは注意が必要です。

立春の前日を指して節分と呼びますが、実は立春の日にちは固定ではありません。令和3年の立春は2月3日なので、節分はその前日の2月2日になります。

2日が節分になるのは、なんと明治30年以来124年ぶりだそうです!

節分といえば豆まきですね。この機会に決まりややり方を再確認しておきましょう。

|

立春の決まりごとは特にありませんが、朝に仕上がったお酒や生和菓子、朝一番に汲まれたお水などは縁起物とされています。

春の始まる日、春の初日を意識してみましょう。

せっかくですから、お仏壇にも縁起物をお供えしてご先祖様に春を感じていただきましょう。痛みやすい生和菓子は、ローソクなどの作り物をお供えすると安心ですね。

|

その他のローソクを見る >>

その他の御供物(さとう盛り・餅)を見る >>

最新情報から、新作のお仏壇・仏具をご紹介いたします。

|

その他のお仏壇を見る >>

その他のローソクを見る >>

その他の手元供養を見る >>

近年の終活ブームで、今後のことを事前にご家族と話し合う方が増えてきました。もしもの時に慌てないよう元気なうちに少しずつ話しをすすめておくと安心ですね。

メモリアル仏壇では、ご葬儀の事前相談やお墓についてのご相談も承っております。

|

|